|

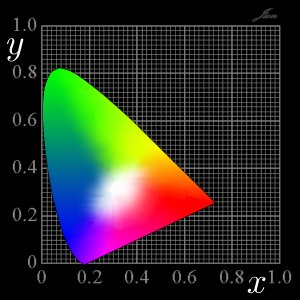

色を表すために,

人間の感覚的な3原色であるRGBの色光の強さをそのまま使えば,

一つの色を表すのに3つの数値が必要になります.

しかし,色そのものはRGBの光の混合比で決まるので,

RGB全部の光の強さの和を1としてRとGの光の相対比を使えば,

残りのBの相対比は自動的に決まり,

2つの数値で色を決めることができます.

実際には感覚的な3原色RGBだけでは表せない色もあるので,

器械による測色や表色や目の波長感度特性を詳しく調べて数値化した

“表色上の3原色”である3刺激値XYZを使います.

そしてその3刺激値XYZにもとづいて,

上記のような考え方にしたがい,

2つの数値 (x , y ) を使ってxy 座標空間で色を表したものを,

xy 色度図と呼びます.

3刺激値XYZにもとづく表色系は,

国際照明委員会CIE(Commission Internationale de l'Eclairage)

が1931年に策定した国際表示法で,

CIE-XYZ表色系といいます.

また,同表色系によるxy色度図は,

CIEシステムとかCIE色度図とも呼ばれます.

|

|

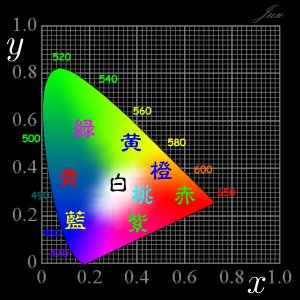

色度図ではすべての色が表現されています.

ほぼ中央のC点(下の色軌跡参照)が白色(無彩色)に対応し,

周辺に行くほど鮮やかさが増して,

色度図周囲の境界で単色光(純色)になります.

なお,底辺の直線部分は,スペクトルには存在しない色で,

純紫軌跡といいます.

|

|

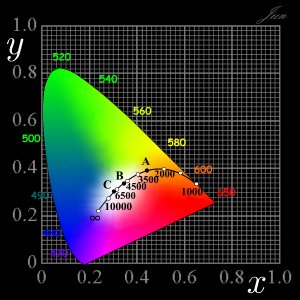

ある温度で光っている(熱放射・黒体輻射している)物体の色を測定して,

温度と色の関係を色度図上に描くことができます.

この曲線は黒体輻射の色軌跡と呼びます.

なお,一般の光源は黒体輻射をしているわけではないので,

色軌跡の上のある色で光っている光源の温度が,

その点に対応する温度になっているとは限りません.

そのため,色から決まる温度を色温度といいます.

この色軌跡の上で,

点Aはタングステン電球の光(色温度2865K),

点Bは太陽の光,点Cは青空からの光(色温度6774K)で,

これらの光は国際照明委員会CIEが標準の光として定めたものです.

|

|

色度図の混色法則

- 色度図の周囲は純色である

- 色度図の周囲以外はすべて混色である

- 色度図上の2点の表す2つの色を混ぜた色は,

その2点を結ぶ線上の色になる

- 色度図上で補色は中央付近の白色点を通る直線の両側にある

(補色=混合すると白色になる色同士)

|

|

RGBの光と3刺激値XYZの関係

色光をみたときの感覚的3原色RGBと,

3刺激値にもとづく表色上3原色XYZは,

1対1に対応しているわけではありません.

|

RGB感度曲線

人間の眼やRGB感度曲線は,

あくまでも特徴的な波長(赤緑青)で一つのピークをもつ曲線になります.

人間の眼では,主に感度領域の中央(緑色の光)で明るさを捉え,

感度領域の両端(青や赤)で色合いを決めているのです.

|

|

XYZ等色曲線

一方,XYZ表色系はRGBでは再現できない色をも表現するシステムなので,

XYZ表色系などにおける3色の“感度”曲線は,

たとえば赤が2山のピークをもつなど少し変わった形になっています.

|

3刺激値をXYZとしたときに,

CIEシステムではRGB光と白色光に対する各刺激値を以下のように定めています.

| X | Y | Z |

|---|

| R | 35 | 16 | 1 |

|---|

| G | 12 | 36 | 6 |

|---|

| B | 18 | 20 | 52 |

|---|

| 白色光 | 98 | 100 | 118 |

|---|

この3刺激値XYZを用いると,

Xの相対比xは x=X/(X+Y+Z)

Yの相対比yは y=Y/(X+Y+Z)

Zの相対比zは z=Z/(X+Y+Z)=1-x-y

になります.

また,RGB値とxy値の関係式として,

x=0.6R−0.28G−0.32B

y=0.2R−0.52G+0.31B

となります.

|

Go to Menu

Go to Menu