|

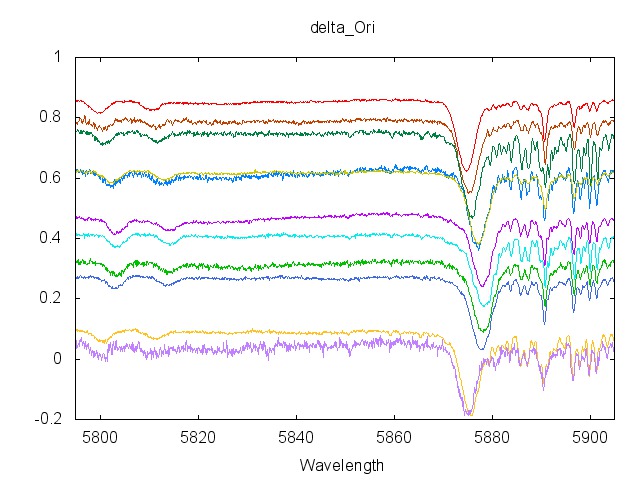

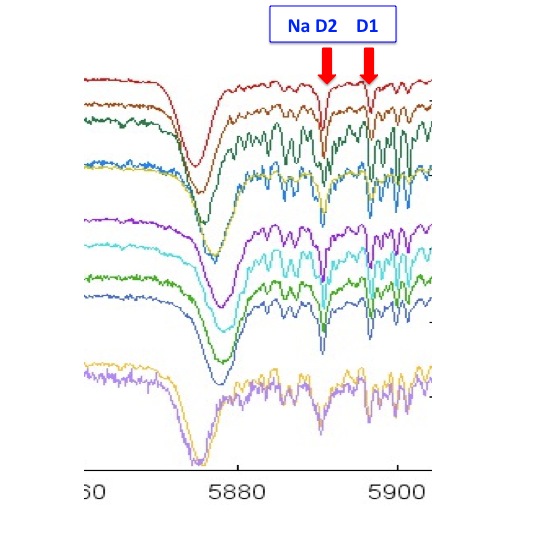

このスペクトルはオリオン座 δ星のものです。 三つ星の1番右側の星で、Mintaka (ミンタカ)という固有名も付けられている星です。 明るい2等星で、見た目には1つの星にしか見えませんが、2つの星が互いに公転し合っている連星なのです。 最近の研究によると、実はもっとたくさんの星が集まって複雑な系を成しているようで、 明るい星なのですが、まだ分かっていないこともたくさんあるようです。 図は波長域575~595nmあたりのδ Oriのスペクトルです。2011/3/5~4/13のデータを並べています。 (※日付順ではなく周期順です) |

|

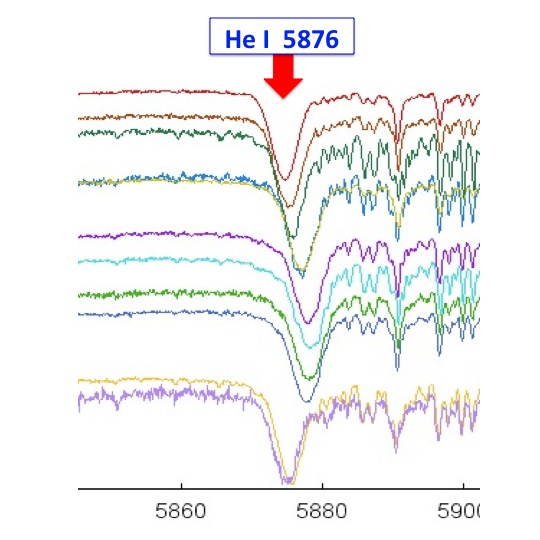

右の方にある大きな吸収はHe I (中性ヘリウム)587.6nmの吸収線です。 日ごとに位置が変わっているのがわかりますね。 これは、星の公転運動によって、スペクトルにドップラー変移が生じているものです。 ドップラー効果についての詳しい説明は避けますが、例えば、救急車が近づく時と 遠ざかるときでは、音の高さが違って聞こえるのと同じ現象です。(ドップラー効果のページ参照) |

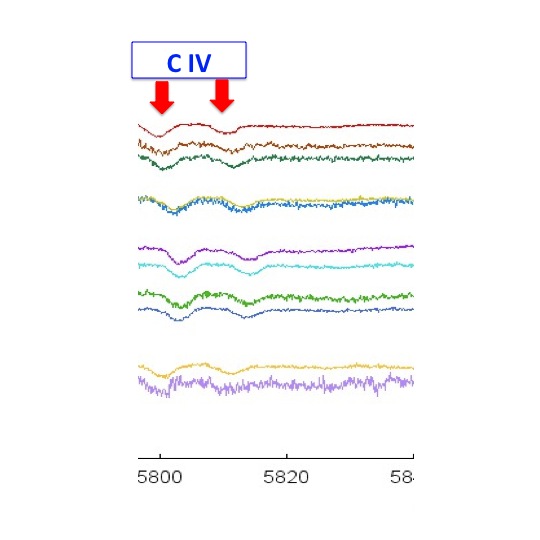

| 左端の方にふたつある小さな吸収は、C Ⅳ(3階電離炭素)です。 |

これも少しずつスペクトルが変化していて、星起源のものだということがわかります。 炭素が3階も電離するなんて、とても温度が高いということですね。 実際にδ OriはO型星で、表面温度は数万度もあります。 |

|

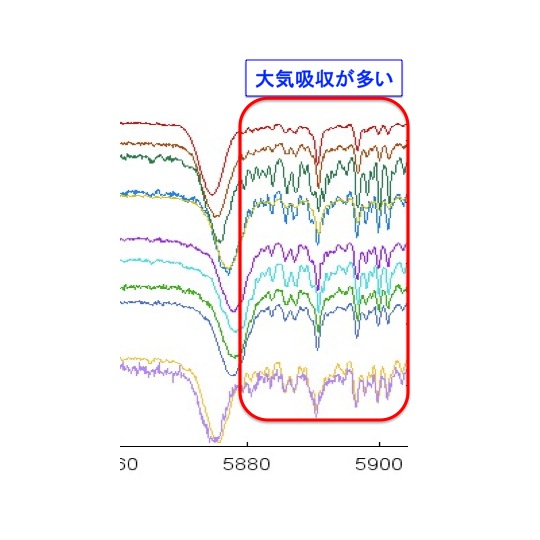

さて、再び図の右側の方に目を移して見ましょう。

たくさんの吸収があるのが見えますね。

これらのほとんどは、地球の大気の水蒸気による吸収です。 しかし、その中に、ひときわ目立つ2本の吸収があるのがわかるでしょうか? |

|

これは、ナトリウムの線で、右からD1,D2と呼ばれているもので、 地球大気のものではありません。 じゃあこのナトリウムの起源はどこにあるのでしょうか? 星でしょうか? 星起源であるヘリウムや炭素の吸収との違いは何でしょうか? この星は分光連星なので、星のスペクトルはドップラー効果で時期によって変化していましたね。 このナトリウムの吸収線はどうでしょう? 図からは動いているようには見えません。 つまり、これはこのナトリウムは星のものではないということを示しています。 今では、これは星のものでも地球大気のものでもなく、 星間物質のものであることがわかっています。 1つのデータだけでは分からないことも、こうしていくつか並べてみると いろいろなことが見えてきますね。 |