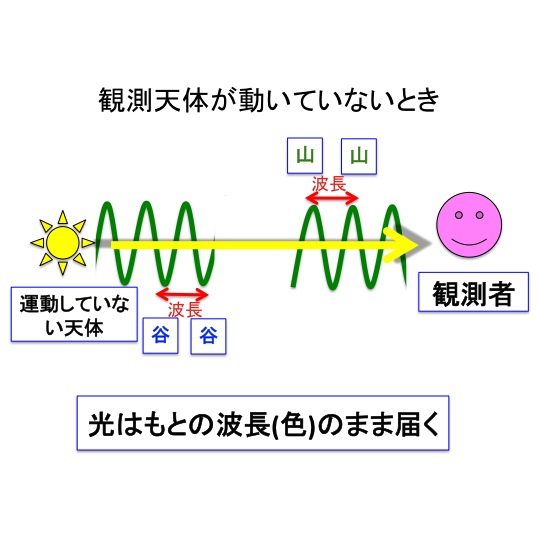

波長とは波の山と山(あるいは谷と谷)の間の長さのことです。

波長が長いほど赤く、短いほど青い光です。

天体が動いていない場合は、当然のことですが、天体の色がそのまま見えます。

(※厳密に言うと実際に観測される星の色は、本当の色と完全には同じ色ではありませんが...)

|

光は波の一種で、色の違いは波長の違いによります。 波長とは波の山と山(あるいは谷と谷)の間の長さのことです。 波長が長いほど赤く、短いほど青い光です。 天体が動いていない場合は、当然のことですが、天体の色がそのまま見えます。 (※厳密に言うと実際に観測される星の色は、本当の色と完全には同じ色ではありませんが...) |

|

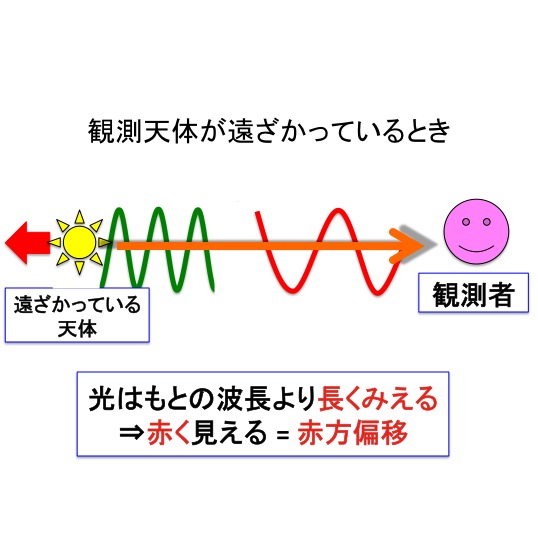

ここからは、運動している天体についての説明をします。 まずは、天体が観測者から遠ざかっている場合です。この時は、図のように光はもとの波長から引き延ばされます。 観測者に届く光は、本当の星の光より少し長い波長になっているのです。 波長が長くなるということは、すなわちもとの色より少し赤く見えるということです。 このような波長の変化のことは赤方偏移(せきほうへんい)と呼ばれます。 赤方偏移は、天体の移動速度が速くなるほど大きくなります。 |

|

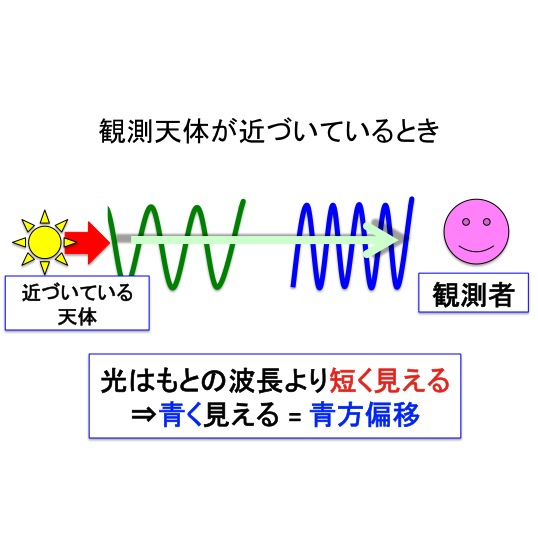

天体が観測者の方に近づいてくる時はどうでしょうか。 上でお話した、赤方偏移と逆のことが起こります。 近づく天体から発せられた光は、波長が縮んで観測者に届きます。 観測者は、波長が短くなった、つまり青くなった光を見ることになります。 これは青方偏移と呼ばれます。 青方偏移も天体の運動速度が大きいほど大きくなります。 星のスペクトルから赤方偏移や青方偏移を調べると、その星が地球に近づいているのか、それとも遠ざかっているのか、そして、どれくらいの速度で動いているのかなどを知ることができます。 |