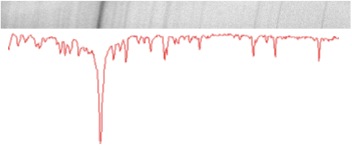

| 太陽の光は白っぽく見えますが、実はたくさんの色が混ざっています。 | そして、プリズムや回折格子などといったものを使うと、たくさんの色に分けることができます。虹や、CDなどの裏面に反射した光が虹色に見えるのはその例です。 スペクトルは、そのように色に分けられた(分光された)光を波長の順に並べたものです。 左の図は、太陽のスペクトルです。よく見ると、ところどころ暗くなっている部分がありますね。 このようなスペクトルは、星によって違いがあります。スペクトルを調べることによって、例えば星の温度や成分、運動の状態など様々なことが分かります。そのため、天文学の研究では、星の光を分光してスペクトルを調べることはとても重要なのです。

| |

輝線と吸収線

|

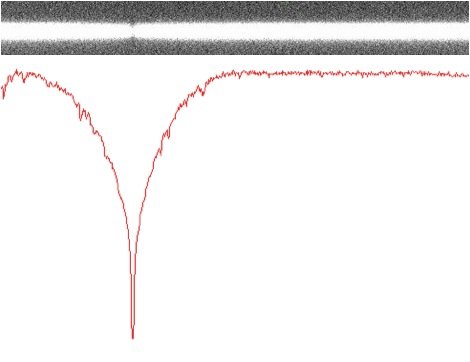

星の大気は水素やヘリウムなどのガスでできています。

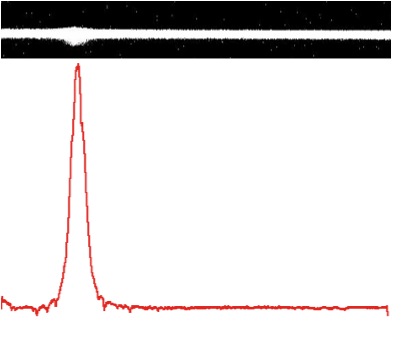

星の内部からやってきた光は、そのまま外に出て行く訳ではなく、表面のガスに吸収されることがあります。 このようにして生じるのが左図の吸収線スペクトルです。スペクトルが凹んでいるようにみえますね。 どの波長(色)の光が吸収されるかは、星の表面のガスの種類や、温度などによって違います。 図の吸収は水素のHα線と呼ばれるもので、赤色の波長域にあります。(波長 652.8nm) (※nm(ナノメートル)は1000000000分の1メートルです) また、右の図は輝線スペクトルと呼ばれるもので、星の大気の粒子が光を放出する時に現れます。これも水素のHα線を示しています。吸収線になるか輝線になるかは、星の周りのガスの様子などによって決まります。 |

|