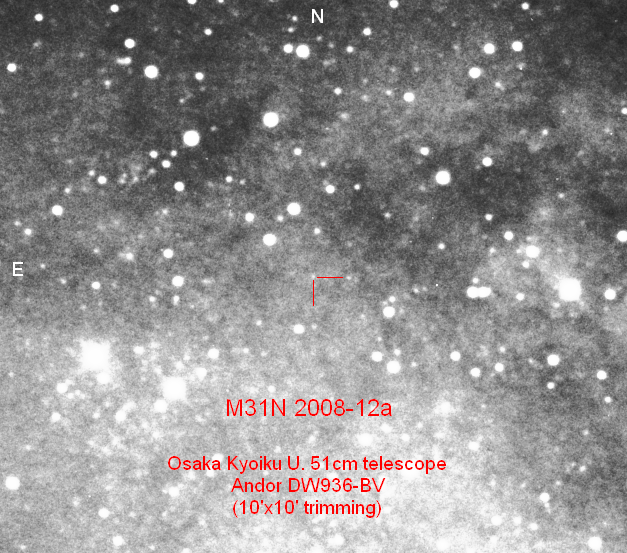

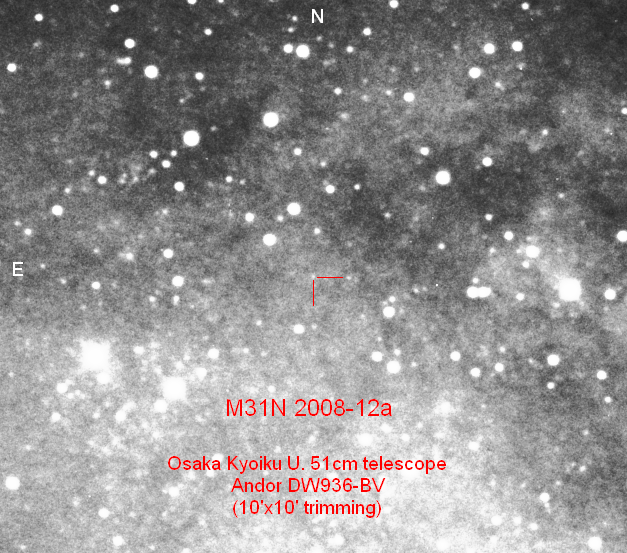

(大阪教育大学51cm望遠鏡で撮像)

[天文学の小ネタ集へ戻る]

超新星 (supernova) が宇宙のどこでいつ生じるかをあらかじめ正確に知ることは難しいですが、すでに目星がつけられている候補天体は存在します。有名どころでは、オリオン座の赤色超巨星「ベテルギウス」は、もうすぐ重力崩壊型超新星爆発を起こす状態であることが広く知られています。ただしあくまで天文学的な時間スケールの話であり、およそ10万年以内には起こるだろう、くらいの意味です。

ベテルギウスよりも先に重力崩壊型超新星になりそうな星としては「りゅうこつ座η星」が挙げられます。この星は高光度青色変光星 (luminous blue variable) に分類され、人類が知るなかでは宇宙で最大質量の恒星のひとつです。これは2つの星からなる連星系で、重い方の星は太陽の約100倍の質量と推定されています (軽い方も約30倍と推定されており色々な意味で規格外の天体です)。通常は4等級台の明るさですが、かつて1830年代には「ケンタウルス座α星」に匹敵するまで明るくなりました。また1840年代には一時的にマイナス1等に達し、星座の星としては全天で2番目に明るく見える「カノープス」を抜き、全天で最も明るい「シリウス」に次いで明るく見える星となりました。このような光度変化は、重力崩壊型超新星になる直前の星が起こす擬似的超新星爆発 (supernova impostor) とも考えられており、仮にその推定が妥当ならばいつ超新星爆発を起こしても不思議ではなさそうです。もし超新星になると、重力崩壊型の典型的な絶対等級と約7500光年の距離からおよそマイナス4等 (金星と同じくらい) の明るさで見えると期待されます。

ただ、りゅうこつ座η星は南天の星であり、超新星爆発を起こしても日本ではその姿を目にすることは難しいでしょう。では北半球から見える位置に、もうすぐ超新星爆発を起こしそうな星はあるかというと、実はいくつか存在します。その中でも最も爆発に近い状態と推測されている星がアンドロメダ座にいます。ただし天の川銀河の中ではなく、系外銀河のアンドロメダ銀河 M31 に属する「M31N 2008-12a」と名づけられた星です。これは新星 (nova) に分類される天体です。

天文学用語としての新星は、新しい星が誕生する現象ではありません (これはぜひ頭に叩きこんでおいてください)。新星とは白色矮星と恒星の連星系で生じる現象です。恒星から流入する水素ガスが白色矮星の表面に蓄積し、やがて臨界密度に達すると突発的な核融合反応が生じます。その爆発による光が新星の増光現象です。

新星爆発が生じた後も水素ガスは再び流入し蓄積するため、新星爆発は繰り返し起こります。そしてその間隔は、白色矮星が重いほど短くなる性質があります。逆に言えば、爆発を頻繁に起こす新星は、白色矮星がかなり重いことを意味します。また蓄積した水素ガスは新星爆発ですべて吹き飛ばされるわけではなく、少しずつ残ることにより白色矮星は徐々に重くなります。ところが白色矮星の質量にはチャンドラセカール限界と呼ばれる理論的な上限があります (太陽の質量のおよそ1.4倍です)。白色矮星はこの限界値より重くなってしまうと、自分自身の重さを支える手段がなくなり重力崩壊します。

重力崩壊する白色矮星の運命は、本体の元素組成に依存します。酸素とネオンでできた白色矮星は、最終的に中性子星を形成すると考えられています。しかし炭素と窒素でできた白色矮星では、星の内部で暴走的に進行する核融合反応のエネルギーによって星全体が爆散してしまうと考えられています。これがIa型超新星と呼ばれる現象です。人類史において増光が複数回記録されている、すなわち爆発間隔が短い新星は反復新星 (recurrent nova ※) と呼ばれ、爆発が一度しか観測されていない新星を古典新星 (classical nova) と呼んで区別することがあります。天の川銀河内の反復新星では、爆発周期が約10年の「さそり座U星」や「へびつかい座RS星」が最短の部類ですが、系外銀河の M31 や大マゼラン雲には数年周期の反復新星が見つかっています。そのなかでも M31N 2008-12a はおよそ1年の周期で爆発を繰り返しており、これは既知の新星の爆発間隔としてはぶっちぎりの最短記録です。したがってその白色矮星はチャンドラセカール限界にかなり近い、つまりIa型超新星になる直前の状態といえます。4万年以内には確実にチャンドラセカール限界に到達するのではないかと考えられています。

※ recurrent nova の和訳は長らく統一に至っておらず、回帰新星、再発新星、再帰新星と表記されることもあります (ただし「再帰」は言葉の意味からして明らかに不適当ですが)。

ところで M31 では1885年に超新星が出現しています。当初は変光星として「アンドロメダ座S星」と名づけれられたこの超新星の極大時の明るさは約6等級と記録されています (ただし真の極大が見過ごされた可能性はあります)。地球から M31 までの距離は約250万光年なので、仮に M31N 2008-12a がIa型超新星の典型的な絶対等級である-19等になるとすると、みかけの明るさは5.4等くらいと予想されます。したがって、最も明るくなる際にはかろうじて肉眼で見えるくらいの超新星になってくれると期待されます。

松本 桂 (大阪教育大学 天文学研究室)